Geb.: 05.12.1905, Konstanz

Flucht 1937 1938 Schweiz AUSGEWIESEN 1939 England |

Döbelestr. 2 heute |

Stolperstein für Irene FUCHS |

Mutter: Selma FUCHS

|

Irene FUCHS Bild: Archiv der Universität Heidelberg

Die Eltern von Irene Fuchs waren Selma, geb. Koblenzer (1882-1944) aus Meersburg am Bodensee und Sigmund Fuchs (1868-1937) aus Karlsruhe. Beide kamen aus begüterten jüdischen Familien. Der Vater studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, Berlin und München. 1895 übersiedelte er nach Konstanz und erhielt die Zulassung beim Landgericht. 1901 heiratete er in Konstanz Selma, geb, Koblenzer. Sigmund Fuchs arbeitete zeitweise in der Kanzlei des renommierten Konstanzer Anwalts Martin Venedey, der bis 1918 für die linksliberale Deutsche Volkspartei Abgeordneter im Badischen Landtag war. Von den Nationalsozialisten wurde Sigmund Fuchsde facto mit Berufsverbot belegt und gab deshalb am 23.12.1936 seine Zulassung am Landgericht Konstanz zurück.

Der Großvater von Irene Fuchs, Jakob Koblenzer, hatte eine Textilfabrik in Meersburg besessen, die spätere Hämmerlefabrik, in der das Stadttheater Konstanz in den 1990er Jahren jeweils im Sommer spielte. Jakob Koblenzer starb 1927 in Konstanz. Er hatte 1902 auch das Haus in der Döbelestraße 2 bauen lassen. Seine Frau Sara (geb. 1855), starb im April 1934 in Mannheim. Beide wurden auf dem Konstanzer jüdischen Friedhof beerdigt.

Irenes Vater, Sigmund Fuchs, starb am 29. November 1937 in Konstanz und wurde auf dem neu angelegten jüdischen Friedhof in der Schweizer Nachbargemeinde Kreuzlingen-Bernrain bestattet. Ihre Mutter, Selma Fuchs, wurde am 22. Oktober 1940 in das Internierungslager Gurs im Südwesten Frankreichs, am Fuß der Pyrenäen, deportiert. Im März 1944 wurde sie in das Sammellager Drancy bei Paris und von dort mit dem Transport Nr. 70 nach Auschwitz gebracht, wo sie am 30. März 1944 ermordet wurde. Das gleiche Schicksal ereilte ihren Bruder Arthur Koblenzer, der Arzt in Mannheim war. Auch er wurde am 10. August 1942 in Auschwitz ermordet.

Das Elternhaus von Irene Fuchs waren liberal und säkular eingestellt, d.h. es wurden die traditionellen jüdischen Feste gefeiert, das Judentum als Religion aber nicht praktiziert. Auch die Großeltern waren liberal gesinnt. Ihr Großvater Jakob Koblenzer war Mitglied der Deutschen Freisinnigen Partei, für die er auch Stadtverordneter in Konstanz war. Die Freisinnigen forderten die Demokratisierung der konstitutionellen Monarchie, die Sicherung der Presse-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit, die Trennung von Kirche und Staat sowie die Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften.

Irene Fuchs scheint ein schwieriges Kind gewesen zu sein. In ihrer Grundschulzeit wurde sie ein Jahr lang privat unterrichtet. 1925 machte sie als Externe an einem Knaben-Realgymnasium in Freiburg Abitur. Der liberale Geist in ihrem Elternhaus erklärt vielleicht auch, warum ihre Eltern 1921 den katholischen Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Konstanz, Conrad Gröber, um Rat bei der Erziehung ihrer Tochter fragten. Auch die 16-jährige Irene Fuchs war daran interessiert, den angesehenen Stadtpfarrer kennenzulernen. Es spricht einiges dafür, dass sich aus dieser speziellen Erzieher-Zögling-Konstellation später ein Liebesverhältnis zwischen dem Kirchenmann und der 33 Jahre (!) jüngeren Jüdin entwickelte. Gröber war bis 1924 Pfarrer in Konstanz und ab 1925 Domkapitular in Freiburg. 1931 wurde er zum Bischof von Meißen und 1932 zum Erzbischof von Freiburg ernannt. So war es vielleicht auch kein Zufall, dass Irene Fuchs nach ihrem Abitur 1925 mit dem Jurastudium in Freiburg begann, wo Gröber als Domkapitular wirkte. Die Beziehung endete, als Gröber zunehmend mit dem Nationalsozialismus sympathisierte. Ende der 1920er Jahre sagte sich Irene Fuchs vom Judentum los, denn beim Eintritt in den Staatsdienst als Referendarin bezeichnete sie sich 1929 als konfessionslos.

Wann genau die Beziehung zwischen Gröber und Irene Fuchs begann, ist nicht belegt; zum Bruch kam es jedoch im Juli 1933, als Irene Fuchs Gröber, der 1932 zum Erzbischof von Freiburg ernannt worden war, im Kloster Hegne am Bodensee besuchte und ihm Vorhaltungen wegen seiner Annäherung an den Nationalsozialismus machte. Am 25. April 1933 hatte Gröber die Machtergreifung der Nazis begrüßt und erklärt: „Wir dürfen und wir können den neuen Staat nicht ablehnen, sondern müssen ihn positiv bejahen“.

Im Februar 1932 promovierte sie in Heidelberg bei Prof. Gustav Radbruch mit der Arbeit „Vergleichende Darstellung des straf- und zivilrechtlichen Schuldbegriffs“. Radbruch gehörte der SPD an und war in der Weimarer Republik unter den Reichskanzlern Wirth und Stresemann Justizminister. Radbruch setzte sich für die Öffnung der Justizverwaltung für Frauen ein. Noch 1921 hatte der Reichstag Frauen als Schöffen und Geschworene mit der Begründung abgelehnt: „Die Frau steht an Entschlussfähigkeit und der Kraft zu energischem Durchgreifen vielfach hinter dem Manne zurück. Dies birgt die Gefahr einer Verweichlichung der Strafrechtspflege.“ Erst 1922 durften Frauen das juristische Staatsexamen ablegen und erstmals 1928 wurde eine Frau zum Richteramt zugelassen. Überhaupt waren Frauen im Rechtswesen unterrepräsentiert. 1930 betrug der Frauenanteil im Jurastudium nur 2-3%. Von insgesamt 10.000 Richtern waren nur 74 weiblich, das sind 0,74 %. Bei den Anwälten sah es ähnlich aus. Von 18.514 Anwälten waren nur 252 Anwältinnen.

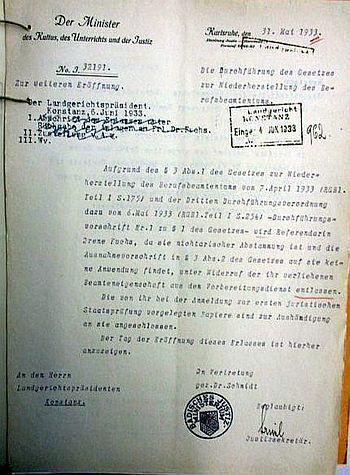

Im April 1929 trat Irene Fuchs nach bestandenem ersten juristischen Staatsexamen als Referendarin in den Staatsdienst ein. Wie alle Referendare wurde sie bei verschiedenen Justizorganen eingesetzt wie Amts- und Landgericht Konstanz, Notariat Mannheim, bei den Bezirksämtern Konstanz und Stockach sowie bei der Stadt Konstanz. Das Referendariat dauerte bis zum Januar 1932. Ihre Beurteilungen in den einzelnen Stationen ihrer Ausbildung waren nicht die besten. So hieß es zum Beispiel über ihrer Tätigkeit beim Amtsgericht Konstanz am 30. Juni 1930: „Referendar Fuchs war durch die Vorbereitung auf ihr Doktorexamen derart okkupiert, dass sie für die Tätigkeit auf dem Amtsgericht wenig Zeit und anscheinend auch wenig Interesse hatte. Auch ihre Arbeiten riefen den Eindruck der Flüchtigkeit hervor. Zum Staatsdienst dürfte sie nicht geeignet sein.“ Im Schreiben des badischen Justizministers hieß es dann auch am 12. Dezember 1932, dass Irene Fuchs die zweite juristische Staatsprüfung nicht bestanden habe. Trotzdem wurde ihr erlaubt, das Referendariat zu wiederholen. Am 2. Januar 1933 trat sie erneut in den Staatsdienst ein. Es gab also noch keinen erkennbaren Antisemitismus in der badischen Justiz. Das änderte sich allerdings nach der Machtergreifung der Nazis. Auf Anordnung des badischen Justizministers vom 6. April 1933 wurden alle Referendare jüdischer Abstammung bis auf weiteres beurlaubt. Am 31. Mai 1933 erfolgte die formelle Entlassung von Irene Fuchs aus dem Staatsdienst.

Danach ging Irene Fuchs viel auf Reisen. Im Frühsommer 1933 war sie in Spanien. Im Sommer 1934 reiste sie nach Palästina. Belegt ist ihr Aufenthalt in Palästina durch einen Brief ihrer Mutter vom 30.8.1934. Darin schrieb sie an ihre Tochter: „Es wäre mir eine große Beruhigung, wenn Du im dem heiligen Lande keine Muscheln essen würdest“. Muscheln waren nämlich nach dem jüdischen Speisegesetz (Kaschrut) unrein, also nicht koscher, und daher verboten. Ob sich die Tochter an die Mahnung ihrer Mutter hielt, ist nicht überliefert. Warum gerade Palästina? Es ist gut denkbar, dass Irene Fuchs sondieren wollte, ob sie als säkulare Jüdin in Palästina leben könnte. Anfang Oktober 1934 war sie dann wieder zurück in Konstanz bei ihren Eltern.

Nach dem Zerwürfnis mit Conrad Gröber hatte sie 1933 dessen vertrauliche Briefe über einen Domkapitular am Freiburger Münster an den Erzbischof zurückgeschickt. Der Domkapitular gab die Briefe aber nicht an Gröber weiter, sondern an die NS-Zeitung „Der Alemanne“. Diese informierte den Gestapo-Chef von Baden, Karl Berckmüller. Daraufhin wurde Irene Fuchs am 6. November 1936 unter Polizeiaufsicht nach Freiburg zum Verhör gebracht. Ein zweites Mal wurde sie am 20. November von der Gestapo in Konstanz verhört. Ihr Vater Sigmund Fuchs hatte sie fürsorglich gewarnt: “Versuche nicht, der Gestapo Widerstand zu leisten. Das wäre, wie wenn eine Fliege gegen einen Berg anrennt. Komm gesund nach Hause und bring Deinen Pass mit.“ Vielleicht dachte ihr Vater schon an eine mögliche Emigration seiner Tochter, denn ohne Pass hätte sie Deutschland nicht verlassen können. Irene Fuchs durchschaute ganz offensichtlich den Versuch der Gestapo, dem Erzbischof Gröber Verstöße gegen das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ vom 15. September 1935 nachzuweisen, das den Geschlechtsverkehr zwischen Nichtjuden und Juden als „Blutschande“ unter Strafe stelle. Wenn sie Gröber belastet hätte, hätte auch sie gegen die Nürnberger Rassegesetze verstoßen. Sie tat das Klügste, was sie in dieser Situation tun konnte – sie vermied es, Gröber zu belasten. Dennoch bezeichnete Gröber sie in einem Brief vom 21. Oktober 1936 an den Gauleiter von Baden, Robert Wagner, verächtlich als „rachenehmende Jüdin“. |

Über ihre Freundschaft mit Gröber zog Irene Fuchs 1936 folgendes Fazit: „Ich halte diesen Mann für einen Menschen, der ausschließlich von Ehrgeiz und Machthunger getrieben ist. Ich nehme an, dass er mit dem Ausleben dieser Eigenschaften auch möglichst viele irdische Vergnügungen des Lebens verbindet. Selbst auf die Gefahr hin, dass er mich verklagen würde, erkläre ich, dass dieser Erzbischof ein Gewohnheitslügner ist. […] Er darf von mir das ruhig erfahren, nur das nicht, dass ich ihn einst geliebt habe. […] Ich halte seine ganze Charakterveranlagung für verworren.“ Wegen dieser "unglückseligen Liebe" zu Gröber dachte Irene Fuchs sogar daran, sich das Leben zu nehmen. Neben der „Gröber-Affäre“ dürfte Irene Fuchs auch der zunehmende Antisemitismus in Konstanz Sorgen bereitet haben. Die Juden in Konstanz wurden 1936 immer stärker ausgegrenzt, sowohl beruflich wie auch privat. In diesem Jahr begann die Arisierung jüdischer Geschäfte, im Sommer wurden in den städtischen Bädern Schilder mit der Aufschrift „Juden sind hier unerwünscht“ aufgestellt. Ihr Vater Sigmund Fuchs durfte seit Dezember 1936 nicht mehr als Rechtsanwalt arbeiten, Ärzten wurde die Approbation entzogen und Architekten wie z.B. Josef Picard wurden mit Berufsverbot belegt. Im Oktober wurde in der Hussenstraße 21, am „Passage“-Durchgang zur Dammgasse, ein sogenannter Stürmerkasten angebracht, in dem „Der Stürmer“, ein primitives Hetzblatt gegen Juden, ausgehängt wurde. Hinzu kam die Angst, vielleicht doch noch verhaftet zu werden. Im Frühjahr 1937 verließ Irene Fuchs für immer ihre Heimatstadt Konstanz; die Reise - diesmal war es eher eine Flucht - ging, wie schon einmal, nach Palästina, nach Jerusalem. Die damals übliche Reiseroute von Europa nach Palästina ging mit dem Schiff von Triest nach Jaffa (Tel Aviv) und von dort weiter auf dem Landweg in das 50 km entfernte Jerusalem. Die Stadt blieb ihr aber fremd; als liberale Jüdin dürfte ihr das orthodoxe bzw. zionistische Milieu der Stadt nicht zugesagt haben. Hinzu kam, dass Irene Fuchs sicher kein Jiddisch konnte, die Umgangssprache in Palästina unter den eingewanderten Juden. Ihr zweiter Aufenthalt in Palästina ist durch einen Brief vom 3. September 1937 dokumentiert, den sie von der befreundeten Kreuzlinger Familie Schottländer erhielt. Bezeichnenderweise wohnte Irene Fuchs im Jerusalemer Ortsteil Talbieh, der hauptsächlich von arabischen und griechisch-orthodoxen Christen und Armeniern bewohnt war. Nach etwa einem Jahr in Palästina kehrte sie nach Europa zurück, aber nicht nach Deutschland, sondern in die Schweiz.

Von Interesse ist, dass Irene Fuchs, bevor sie in die Schweiz ging, auch mit dem Gedankenspielte, nach Lettland auszuwandern. Im Mai 1934 hatte Karlis Ulmanis nach einem unblutigen Staatsstreich als „Vadonis“ (Führer) die Macht übernommen. Sein Verbot von antisemitischer Parteien und Zeitungen weckte bei ihr möglicherweise die Hoffnung, in Lettland frei und ohne staatliche antisemitische Schikanen leben konnten.

Am 29. April 1938 mietete Irene Fuchs eine Wohnung in Carabietta (Tessin), unterließ es aber, sich polizeilich anzumelden. Im September 1938 wurde ihr illegaler Aufenthalt von den Behörden entdeckt. Die Polizei des Kantons Tessin gewährte ihr zunächst eine Aufenthaltsberechtigung bis zum 30. November 1938. Ihr Ansuchen, bis zum 31. Januar 1939 in der Schweiz zu bleiben, wurde abgelehnt. Die Regierung des Kantons Tessin setzte als Ausreisedatum den 5. Dezember 1938 fest.

Gegen diese Entscheidung klagte Irene Fuchs am 30. November 1938 vor dem Justiz- und Polizeidepartement des Kantons. Der Einspruch wurde abgelehnt, worauf sie erneut Widerspruch einlegte, diesmal vor dem Schweizer Bundesrat. Gleichzeitig beantragte sie politisches Asyl, „da sie wegen der bekannten Verhältnisse in Deutschland nicht dorthin zurückkehren könne und weil ihr Name dort in einer politischen Angelegenheit genannt worden sei.“ Damit meinte sie wohl die Affäre mit Conrad Gröber. Doch der Bundesrat lehnte ihren Asylantrag ab: „Für Ausländer, die sich erst nachträglich als politische Flüchtlinge zu erkennen geben, kommt solches nicht in Frage. Dazu kommt, dass die Beschwerdeführerin versucht hat, sich irregulär in der Schweiz aufzuhalten und dass ihre Angaben über die ihr drohende politische Verfolgung unbelegt und auch unglaubhaft sind“. Am 8. Februar 1939 teilte ihr das Polizeidepartement des Kantons Tessin mit, dass sie die Schweiz bis Ende Februar definitiv zu verlassen habe. Man kann davon ausgehen, dass Irene Fuchs die Schweiz bis zu diesem Datum tatsächlich auch verlassen hat, denn anderenfalls hätte ihr die Ausweisung gedroht. Was die Juden nach der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 in Deutschland erwartete, konnte sie in der Schweizer Presse nachlesen.

Als Juristin wusste Irene Fuchs natürlich, dass sie keine Chance hatte, in der Schweiz als politischer Flüchtling anerkannt zu werden. Dass sie sich trotzdem durch alle Instanzen klagte, ist wohl darauf zurückzuführen, dass sie Zeit gewinnen wollte, bis es ihrem Cousin Heinz Siegmund Fuchs, der bereits 1933 nach England emigriert war, gelungen war, für sie Einreisepapiere bei den britischen Behörden zu erwirken. Ob sie sich von einem deutschen oder französischen Hafen nach England einschiffte, ist unklar, es muss aber vor dem 3. September 1939 gewesen sein, denn an diesem Tag befanden sich England und Frankreich im Krieg mit dem Deutschen Reich.

Am 21. Dezember 1939 wurde Irene Fuchs in London als politischer Flüchtling anerkannt. Wie die meisten Emigrantinnen arbeitete sie als Hausangestellte. 1942 meldete sie sich freiwillig zum "Auxiliary Territorial Service" (ATS), ohne Kampfauftrag, der 1939 gegründet und 1941 auch für ausländische Frauen geöffnet wurde. Mehr als 250.000 Frauen, darunter viele Emigrantinnen, dienten im ATS.

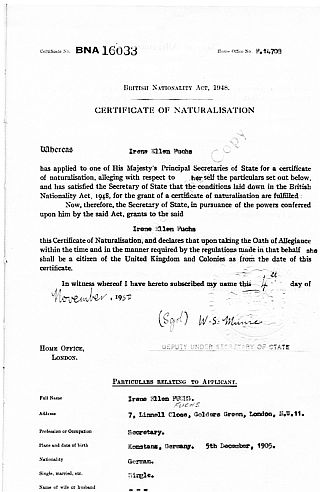

Am 4. November 1950 wurde Irene Fuchs britische Staatsbürgerin. Irene FUCHS wird am 4.11.1950 britische Staatsbürgerin

In der Einbürgerungsurkunde ist ihr Beruf als „secretary“ und ihr Familienstatus als „single“ angegeben. Ihre Adresse damals war: 7 Linnell Close, Golders Green, London, N.W.11. Sie wohnte also im Haus ihres Cousins H.S. Foulkes, wie sich Heinz Siegmund Fuchs, der bereits 1933 emigriert war, nach seiner 1938 Einbürgerung nannte. Verheiratet war H.S. Foulkes seit 1960 mit seiner Assistentin und Cousine Elisabeth Marx, die auch eine Cousine von Irene Fuchs war.

Irene FUCHS, ca. 1940 Foto: Wellcome Library, London

In London arbeitete Fuchs bei einem jüdischen Rechtsanwalt, verdiente aber so wenig, dass ihre Cousine Elisabeth Marx (1918-2004), mit der sie ein freundschaftliches Verhältnis („We became great friends“) verband, sie mit einem privaten Darlehen unterstützte. Elisabeth Marx wurde im Juli 1947 britische Staatsbürgerin.

1947 fuhren die beiden Frauen nach Deutschland. In Konstanz betrieb Irene Fuchs die Rückgabe ihres Elternhauses. Ihr Rechtsanwalt war Hans Jakob Venedey, der vor der Machtübernahme SPD-Stadtrat und 1933 nach Frankreich emigriert war. Von Konstanz reisten die Cousinen nach Karlsruhe, in der Heimatstadt von Elisabeth Marx, wo auch sie wegen der Restitution von Vermögenswerten zu tun hatte. Irene Fuchs war jetzt zwar im Besitz ihres Elternhauses, hatte aber keinen Nutzen davon, da das Haus von einer polnischen jüdischen Familie bewohnt wurde, die das KZ Auschwitz überlebt hatte, aber keine Miete bezahlte. Die Wohnung war der Familie von der Stadtverwaltung bzw. von den französischen Besatzungsbehörden zugewiesen worden. Im Landkreis Konstanz hielten sich nach Kriegsende neben ehemaligen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern auch einige hundert Juden auf, allesamt sogenannte "Displaced Persons" (DP), die die Schrecken des Krieges und die Konzentrationslager überlebt hatten. Untergebracht in Lagern oder privaten Wohnungen, warteten sie nun auf die Ausreise nach Palästina, in andere europäische Länder oder in die USA.

Irene Fuchs starb am 16. Februar 1951 mit nur 46 Jahren in London. Ihre Cousine Elisabeth Marx besorgte die Formalitäten für ihre Einäscherung am 21. Februar 1951 im Krematorium des Prominentenfriedhofs Golders Green. Auf dem Friedhof fanden neben bekannten britischen Persönlichkeiten wie Bernard Shaw oder Rudyard Kipling auch Sigmund Freud und seine Frau Martha ihre letzte Ruhestätte.Die Asche von Irene Fuchs wurde in den Gärten des Krematoriums verstreut.

Das Haus in der Döbelestraße 2, in dem Irene Fuchs geboren wurde und das ihr Großvater Jakob Koblenzer 1904 erbaut hatte, wechselte in der Folgezeit mehrmals den Besitzer, wie die entsprechenden Dokumente im Grundbuchamt Konstanz belegen. Nach der Deportation ihrer Mutter nach Gurs wurde die Einrichtung des Hauses am 13. Oktober 1941 in der Hafenstraße 13 in Konstanz öffentlich versteigert. Der Erlös ging an die Konstanzer Filiale der Deutschen Bank. Auf Grund der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 konfiszierte das Deutsche Reich das Haus. In dieser Verordnung heißt es zynisch, dass alle Juden, die im Ausland weilen, die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren und ihr Vermögen an das Deutsche Reich fällt. Unter diese Bestimmung fielen auch alle bis dahin ermordeten und deportierten Juden, also auch ihre Mutter Selma Fuchs. Am 15. Januar 1943 fiel das Haus an die Reichsfinanzverwaltung. Diese verkaufte das Haus am 26. Februar 1944 an die NSDAP-Zentrale München. Genutzt wurde das Haus von der Konstanzer Ortsgruppe der NSDAP. Nach dem Krieg ging das Haus in den Besitz des Landes Baden über. Am 27. April 1949 erfolgte die notarielle Überschreibung des Hauses auf Irene Fuchs, die ihrerseits das Haus dann an ihre Cousine Elisabeth Marx vermachte. Diese verkaufte das Haus schließlich am 18. März 1952 für 58.000 DM an die Stadt Konstanz.

Das Haus in der Döbelestraße 2 steht heute noch - doch kaum jemand kennt das tragische Schicksal der Familie Fuchs. Recherche: Uwe Brügmann Patenschaft: belladonna. Frauen & Kultur e.V. |

Quellen: Stadtarchiv Konstanz Grundbuchamt Konstanz Staatsarchiv Freiburg, F 167/6 Nr. 83; F 167/2 Nr. 56; F 167/6 Nr. 79 Generallandesarchiv Karlsruhe Gemeindearchiv Carabietta (Tessin/Schweiz) Universität Heidelberg, Archiv Wellcome Library, London |

|